قراءة تأملية في فهم الزمن ومسارات التغيير فيه.

ما إنْ تفتح عينيك على هذه الحياة حتى تبدأ ساعة وجودك الفيزيائي على الأرض بالعمل، بل وحتى بعد تعطل مركبك المادي “الجسد”، فإن ساعة وجودك ما تزال تعمل إلى “الوقت” الذي تتوقف تماماً عن مسايرتك روحاً بعد أن توقفت عن مسايرتك جسداً.

مما يعني أن الشيء الثابت في كل متغيراتك في هذا الوجود هو “الزمن”، بل أن ما بعد الأرض وهو يوم القيامة يتغير الزمن ويتمدد بطريقة غريبة بخلاف ما نعهده الآن، من ناحية الوقوف في المحشر كما وردت في النصوص المقدسة في الدين الإسلامي.

وللزمن طبيعة مختلفة لما بعد يوم القيامة، حيث يكون القياس مختلفاً وكبيراً، فاليوم حينذاك يتخذ “قالباً زمنياً” واسعاً،

“وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون”. وهناك “الخلود” الذي لا يسري الزمن في معادلته للمؤمنين الخالدين في الجنة والكافرين في النار.

فالزمن مع تغيره المستمر إلا أنه الثابت فيه هو وجوده ، وبالتالي تكون محاولة التعمق في فهمه ومعرفة ميكانيكته وآلياته لا تقل أهمية عن فهم الوجود وطبيعة الأشياء المحيطة بنا، فضلاً عن وجوده الذي لا ينفك من بدأ تكونّه في بداية الخلق إلى ما لا نهاية.

ورجوعاً إلى الحياة الدنيا ومحاولة الفهم العميق للزمن، نرى أن التدبر في معرفته مهمة لإدراك الخارطة الزمنية للإنسان، والتي يمكنه من خلالها تلافي الأخطاء ورفع الإنتاجية في حياته و تطوير وتحسين مخرجاته،و العيش بإنسيابية مع المتغيرات مهما كانت، والبقاء بأفضل الحالات على المستوى الفردي والاجتماعي.

من قال أن الزمن يسير في خط مستقيم؟!

نعرف أن الزمن لا يعود للوراء -خط مستقيم-، ومع ذلك فالتاريخ “الزمن” يعيد نفسه- دائري-!!

فما مسار الزمن إذاً؟ خط مستقيم أم دائري

هو الإثنان معاً، يجتمعان ليكونا نفقاً ملتوياً، فيه التعرج والإنحناء أيضاً.

وعند التأمل في هذا المفهوم نُدرك الدعوة القرآنية للتدبر في سير الأمم السابقة،

﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الأَلْبَابِ﴾(يوسف: من الآية111).

وتأتي قصصهم بعد أن اكتملت فصولها بالتزامن مع انتهاء “وقتهم”، والدعوة إلى تدبر سير الأولين، هي بمثابة أخذ إشعة إكس X-ray، ومقارنتها بواقعنا في وقتنا الحالي، والاستفادة من التجربة بغض النظر عن الزمن المتغير.

ولا يتدبر الأمر إلا من يتعمق في الزمن “ماضيه” ، ليعيش “حاضره” ويخطط ل”مستقبله”، وبالتالي فإن الزمن في هذه الحالة مرن وليس خطاً مستقيماً صلباً، حيث لا يمكنك رؤية الخلف فيه.

﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ﴾(النمل:69)

فالنظر لعاقبة المجرمين، هي خطوة استقرائية رياضية يقدمها القرآن الكريم، وذلك بتقديم سبب الهلاك للأمم والمجتمعات والحذر من الوقوع في نفس الحفرة، وهذا يؤكد أن الزمن والتاريخ به ممرات مشابهة، وكأنك تسير في نفس المكان مرتين ولو تغيرت ملامحه.

وتكرار الدعوة القرآنية لمسألة التدبر والتأمل في قصص الأقوام السابقين هو تمرين لتوسعة مدار النظر إلى الزمن من نقطة بعيدة عن مكان الحدث، فالقرآن يقدم لنا مقعداً في موقع مميز للنظر إلي قصص الأقوام السابقة، والعجيب أن هذا المقعد ثابت لا يتغير مكانه ويعطيك المشهد بالكامل حتى لو تقدم الزمن.

والمشكلة التي نقع فيها هي عيش الزمن بلحظته التي نتنفس فيها فقط، والنظر للأمور عبر نطاقها التي هي فيه وضمن مسارها الخاص لا غير، وإغفال التقاطعات الزمنية الأخرى المشاركة في أي حدث نعيشه أو ندرسه.

ونتيجة لذلك التغافل تأتي نتائج قراءتنا ناقصة ونصفها الغير متوقعة أو الصادمة أو المُسلّم بها، دون علم بأن ما نراه هو وجه واحد من الحدث لا معظمه أو كله.

فبعض المسارات الزمنية ممكن قراءتها عبر التالي:

١. حساب المؤثرات والعوامل الداخلية فيها عبر معاينة الحدث في اللحظة “على المدى القصير”

٢. الاستقراء “هو تعميم أو إصدار حكم كلٌي اعتماداً على ملاحظة حالات جزئية”.

٣. التنبؤ “عملية تقدير مدروس على حسابات رياضية للحالة في مسارها الطبيعي، وذلك دون الأخذ بعين الاعتبار العوامل الطارئة التي قد تطرأ”

والبعض الآخر غير ممكن، وهو خارج إطار القدرة البشرية في عملها أو تفسيرها، مثل:

١. المعجزة بمعرفة الغيب، أي ذكر الحدث قبل وقوعه كدليل لإثبات رسالة سماوية

٢. دي جافو DeJaVu، وهي باللغة الفرنسية معناه ما شُوهد مسبقاً، ديجا فو هي الشعور الذي يشعر به الفرد بأنه رأى الموقف الحاضر من قبل بجميع تفاصيله. يلازم هذه الظاهرة شعور بالمعرفة المسبقة وشعور بـ"الرهبة" و"الغرابة".

وليس لها تفسير لمعرفة أسبابها بصورة قاطعة بعد.

وباستثناء المعجزة، فإن جميع الأدوات المذكورة يمكن استخدامها لمعرفة سير الزمن ومساقاته المختلفة والمعقدة.

ويمكن النظر للزمن كنفق ماتوي تتداخل معه خطوط خارجية تتقاطع في نقاط الحدث الموزعة على طول هذا الأنبوب. انظر الشكل رقم (١)

فما نعيشه في قلب الحدث نراه من خلال السير الذي تعودنا على رؤيته فقط، فبالتالي تكون نظرتنا قاصرة للحدث إذا ما دخلت الكثير من العوامل التي نصفها ب”الغير متوقعة” أو “الغير محسوبة”، وذلك نتيجة قصور زاوية الرؤية لدينا، كمثل حصان جر العربات الذي يوضع على عينيه قطعة تجعله يرى ما أمامه فقط، ويكون التحكم في الاتجاه لمن يمسك بيديه الرَسَن.

ذلك هو المسار المنظور فقط، أما مسار الزمن غير المنظور، فالنفق الذي نتحدث عنه يكون منحنياً ومتعرجاً، والكثير من نقاط الحدث تكون على مسار واحد بالرغم من تباعدها الزمني، لذا جاءت الدعوة إلى التأمل في سير الماضين لأخذ العبرة وتجنّب الوقوع في نفس حيثيات الحدث إذا ما تكررت مرة أخرى. الشكل (٢)

إلا أن البعض يلتمس من أدوات فهم الأحداث وما يجري حوله سبيلاً لتتوسع نظرته للفهم، وبالتالي التفاعل الأمثل مع الحدث مهما كان نوعه.

وفي المنظور القرآني، يقدّم هذا الكتاب المقدّس أداة مهمة وضرورية لتوسعة قُطر الرؤية عند الإنسان، من خلال التدبر في التجارب السابقة، مما يُغني تجربة الإنسان في فهم الحوادث ومعرفة مسبباتها من أجل الابتعاد عنها.

وبالرغم من سير الزمن كما نراه لحد الآن في خط مستقيم، وهو متغير طبعاً، إلا أن الثابت في كل ذلك هو نحن “البشر”، ثبات التكوين وثبات التفاعل المتغير مع المحيط، ودعوة القرآن بالتأمل في الأمم السابقة وما جرى عليها يأتي لتقديم الدرس الأول في فهم الزمن وكيف يمكن التعامل معه بتجنّب الأخطاء والزلات التي وقعت فيها تلك المجتمعات.

ومن ضمن الأدوات التي تتخذها بعض المجتمعات الحديثة في توسعة مدارك الرؤية لها للحدث من خلال التنبؤ المدروس، وبناء عليها تكون الكثير من المبادرات لتلافي أو تقليل القادم في نفق الزمن، ولا أدل على ذلك من اليابان في وضعها العديد من المبادرات الخاصة بالتعايش مع الزلازل عبر تطوير نوعية المباني وتثقيف الناس في كيفية التعامل مع الزلازل، حتى أصبحوا ساعات زمنية دقيقة وملتزمة بنوع التفاعل المطلوب مع الحدث.

وكلما غابت عن المجتمع الأدوات التي يستخدمها في تقوية حاسة البصر عنده للنظر للأحداث، يكون في مهب المفاجآت والغير متوقع والصدمات، وهذا له ثمنه الباهظ جداً. كمن يتم صدمه بسيارة دون أن يدري بوقوعها أبداً ومصدرها، فيكون الضرر مضاعفاً، في السيارة وفي السائق نفسه، أما من يكون في مضمار سباق، فحواسه كلها نشطة وتعمل في أقصى درجاتها، وبالتالي تكون الصدمة إذا حدثت ليست مفاجئة له، بل متوقعة، لذا يكون حذراً بأضعاف مضاعفة.

والمجتمعات “المتدبرّة” تتجنب بدرجة كبيرة الوقوع في نفس الأخطاء التي أصابت من سبقها، مما يكسبها قدرة أكبر على فهم الزمن والاستفادة منه، بل و”تخزينه”، فالزمن المحسوب في وقوعها في نفس الخطأ السابق لسابقتها من المجتمعات قد “حفظته” وأعادت استثماره في شيء آخر، فبالتالي يمكن “تخزين” الزمن و”استثماره”.

في حين المجتمعات التي لا تفهم الزمن فإنها “تستهلكه” وتشيبُ بسرعة، نتيجة وقوعها في الأخطاء المتكررة مما يُجهدها وتصرف طاقتها في التعامل مع الخطأ، وهذا معناه “صرف” الوقت عليه، في حين كان بالإمكان تجنب ذلك من البداية إذا ما عرفت هذه المجتمعات كيف تتعامل مع الزمن ووسعّت مدارك نظرها للحدث.

الزمن المقدّس، والمُرعب والمُنتج والساحب!

يتخذ الزمن قوالب مختلفة بالرغم من ثباته، كما ذكرنا سابقاً، فالزمن مثل نفق متعرج، لكنه يمضي عموماً في خط مستقيم، فهو مستقيم منحني معاً.

وهو “القالب” لكل أمر، فلا مناص منه، فهو كالهواء إذا ما أراد الحدث أن يعيش ويكون موجوداً ملموساً ومعاشاً، فما إن يَلِدُ الحدث حتى يُسجّل له رقمه وشفرته الخاصة به وهو زمن ولادته.

ويكون محفوظاً في تقويم الإنسان وذاكرته، ويحمل الزمن ولادات مقدسة عند المؤمنين بالبشر بالرسالات عموماً سواء كانت سماوية أو أرضية، فترى موسم الحج عند المسلمين والعيد والصوم في شهر رمضان على المقاس السنوي والصلاة عندهم على المقاس اليومي، والأمر بالمثل عند المسيحيين في صيامهم لأربعين يوماً وذهابهم للكنيسة وكذلك عند اليهود، وهكذا عند بقية الأمم التي تؤمن بالمقدّس في ديانتها، وقد يرتبط الزمن بالمكان معاً كما في الحج مثلاً، وقد لا يرتبط كصوم شهر رمضان، وقد لا يكون لزاماً مثل الصلاة، فيمكن للمسلم أن يصلي في المسجد أو في أي مكان غير المسجد.

وطالما ارتبط المقدّس بالزمن، فله صلات أخرى تنتعش أو ترتعش معه، فقد تنتعش التجارة ما حول الزمان والمكان المقدّس، فترى أن أكثر الأماكن ذات النشاط التجاري تلك التي تحيط بالأماكن المقدسة، وتنتعش التجارة عند اقتراب الزمن المقدّس، كشهر رمضان، فترى الترويج للمنتجات الغذائية يزداد عند حلول هذا الشهر وأثناءه. وتنتعش المشاعر للزائرين والحجاج لتلك الأماكن بما يمثله لها من “واجب ديني”.

وقد ترتعش القوى ذات السلطة عندما يكون حلول ذلك الزمن كفيل باسترجاع ذكرى تمثل تحفيزاً قوياً لمن يحييها ضد هذه السلطة لارتباط تلك الذكرى بقيم أو عناوين مناهضة لسير تلك السلطة وسلوكها، فبالتالي يتحول الزمن المقدّس عند فئة إلى زمن تهديد عند فئة أخرى، ولا أدل على ذلك من إحياء ذكرى عاشوراء لدى المسلمين الشيعة، إذ تمثل مظاهرة سنوية ثابتة تحمل قيماً وعناوين مناهضة للظلم والتمييز وتدعو للكرامة والعزة، وغيرها من العناوين المرفوعة من ذكرى عاشوراء وغيرها من قيم إنسانية نبيلة.

ومثل هذه الذكرى لا تسير في مصالح السلطات التي تشعر بأنها الطرف السلبي في معادلة الإحياء، فبالتالي تسعى لإخماد وقمع هذه الذكرى بشتى الوسائل، كما فعل الرئيس العراقي السابق صدام حسين من قمع وإرهاب من ُيحيي ذكرى عاشوراء. وغيره ممن يشعر بأن إحياء ذكرى عاشوراء تمثل مظاهرة مناهضة ضده.

وبالتالي يكون الزمن المقدّس عند فئة، هو زمن مُرعب عند أخرى.

ولا يقتصر الأمر عند الزمن الديني فقط، بل في ذكرى الشعوب عموماً، فسنوية حدث معين في بلد يشكل إما حالة استنفار أو وضع استذكار للمجتمع، سنوية احتلال الكيان الصهيوني للأراضي الفلسطينية يشكل حالة استنفار قصوى عند الاحتلال مثلاً، وجدار برلين يمثل حالة استذكار واعتبار عند الألمان للوحدة. وكذلك الأمر عند استذكار تاريخ الاستقلال عند كل بلد -ماعدا بريطانيا طبعاً-.

وحالة الاستنفار تكون عند إحياء ذكرى رمز وطني ثائر أو شهيد أو مجزرة أو أي انتهاك وسلبية ترتبط بذلك الزمن، فبالتالي يكون الاستنفار في أقصى درجاته عند السلطات التي إما كانت سبباً مباشراً أو غير مباشر في حدوث ذلك الأمر.

فتكون تلك الأحداث مرصودة في تقويم أذهان الناس كما هي مسجلة في تقويم السلطات والحكومات أيضاً.

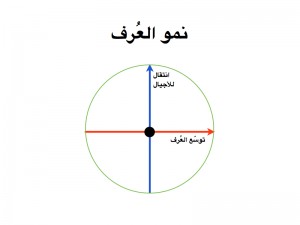

وفي قبال ذلك الزمن الديني والسياسي، هناك الزمن الاقتصادي والفكري، الذي يتعامل مع الزمن كعنصر مهم في معادلة التطوير والتحسين المستمر والتحفيز الفعال لتقديم الجديد، فعلي سبيل المثال ابتكر اليابانيون أسلوباً جديداً في مسألة التطوير المستمر للأمور المحيطة بهم، بالرغم من ابتداء الأمر في الصناعة، وهو ما يُعرف الآن باسم “كايزن Kaizen” أي زسلوب التطوير المستمر، والذي يعتمد على تطوير الأشياء لاختصار الوقت وتأدية نفس المهمة السابقة قبل الكايزن.

ويعتمد الكايزن على ضرورة تراكم التجربة المستمرة والصغيرة، بحيث تبني خطوات متراكمة لإحداث التطوير المطلوب ضمن فترة زمنية قد تطول أو تقصر، لكن المهم هو أن العملية تقوم باختصار الوقت عند أداء أي فعل، والتخلص من الهدر “المودا باليابانية”، هدر الموارد والوقت منها طبعاً.

والأمر بالمثل في مفاهيم الجودة، والتي يدخل الزمن كعامل حاسم ضمن مسارات العمل والتطوير فيه.

وتسعى الشركات ذات الطموح والمتقدمة على مثيلاتها في السوق على ضخ الجهد والوقت والمال في مجال البحث والتطوير

Research & Development (R&D)

من أجل السبق إلى الجديد وتقديمه وتكون رائدة فيه.

وأما عند الأفراد كما المجتمعات يكون تعاملها مع الزمن وفق مفهومها له، فإذا كان الزمن مجرد خط مستقيم علينا المضي فيه بنفس الروتين اليومي، فإننا نكرر قطعة الزمن كل يوم، ويكون النتاج أقل من القدرة الكامنة فيه، ونصبح كحال الجُندب المحبوس في صندوق لفترة، وعندما يخرج منه، لا يمكنه القفز أعلى من ارتفاع سقف الصندوق، فعضلات ساقيه قد ضعفت وضمرت.

وعيشنا في الزمن يتحولى إلى صندوق مكرر، مساحته هي ال٢٤ ساعة، فيكون التكرار ديدن الفرد أو المجتمع، ويصبح المتغير الوحيد الذي يمكنه رسم سيناريو مختلف موكول إلى العوامل الخارجية التي نظنها مفاجئة أو صادمة، في حين أن الأمر تشكل لغيابنا نحن عن فهم القالب الحاوي لتلك المتغيرات، وهو الزمن نفسه.

فعند وجود تحوّل في سلوك أو مظهر بالمجتمع، فذاك نتيجة لأسباب ومكونات مهّدت الأمر للظهور، فما نراه نتيجة، قمة الجبل الجليدي فقط، أما الأسباب فهو متفاعلة مع خط سير زمني مستمر لما قبل ولادة ذلك السلوك أو المظهر.

ويعود الأمر عادة إلى”انشغال” السير في الزمن دون وجود من يتوقف أو يتأمل خارجه، فبالتالي تكون مثل هذه الأمور بالنسبة لنا “مفاجئة” و”غير محسوبة”.

وذلك النوع من التعامل مع الزمن يشكل ضعفاً واستهلاكاً سلبياً لطاقة الفرد والمجتمع، ويكونا في حالة سحب دائمة للحدث الجديد دون إدراك حقيقي منهما له.

ستسقط الكرة!

عند وصول كرة إلى سطح قمة منحدرة، ماذا سيحدث للكرة؟

ستتدحرج طبعاً للأسفل.

والسبب وجود الجاذبية طبعاً، لكن قبل ذلك هو “كسر حاجز الاحتكاك” بين سطح الكرة وسطح المنحدر. والأمر سيّان عند انفجار بالون عند غرز إبرة فيه.

لنتخيل أننا نعيش على سطح ذلك البالون أو الكرة في بعد ثنائي فقط، أي أننا نُدرك الطول والعرض فقط، سيكون انفجار البالون أو تدحرج الكرة “مفاجئاً” و”صادماً”، لأننا لا ندرك البعد الثالث حولنا وهو الارتفاع، فنرى الإبرة كأنها نقطة في السماء فقط، ونرى المنحدر كسطح فقط، ومن الصعب علينا إدراك أن النقطة هي إبرة وأن السطح هو منحدر.

لذا تعيش المجتمعات المتقدمة الأبعاد الحقيقية الثلاثة في إدراكها للزمن، وتسعى لملأ قوالبه بكل ما هو مفيد وجديد ضمن خطة تطويرية وتحسين مستمرة، فترى ثقافة القراءة في أي وقت ومكان ملحوظة عندهم، سواء في اليابان أو أمريكا، وتجد أحدهم يقرأ وهو ينتظر الحافلة، وآخر وهو ينتظر رحلته في الطائرة، وثالث وهو ينتظر دوره في العيادة، وهكذا، يتحول الانتظار “استهلاك الزمن” إلى “استثمار فيه”.

وفضلاً عن إدراك تل المجتمعات لجميع الأبعاد الثلاثة بتفاصيلها، فالبعض منها يسعى للعيش في البُعد الرابع من خلال النظر إلى نفق الزمن من خارجه وليس من الداخل، وبالتالي تكون نظرتهم أشمل وتفكيرهم أوسع وتطورهم أكبر.

وللقيام بذلك، تقوم تلك المجتمعات بتخصيص مراكز أبحاث وعلماء وباحثين للتعامل مع الزمن خارج إطاره المُعاش في اللحظة، ليصبحوا على مقاعد المتفرجين وتكون نظرتهم أوسع لما سيسير عليه المجتمع، حالهم كالموجود على سارية السفينة، فمدى رؤيته أوسع وأكبر مقارنة بمن على متن السفينة، وبالتالي هو يستوعب قدراً أكبر من الزمن نتيجة ارتفاعه عن السطح واتساع منظوره.

وهكذا هم الباحثون الواضعون لخارطة الطريق لمجتمعاتهم، ليس لخمس أو عشر سنوات قادمة، تمتد رؤيتهم للزمن بأوسع من ذلك بكثير، فلليابان على سبيل المثال رؤية 2050، والتي تكون بها المباديء دقيقة ومحسوبة من الآن.

ولكل دولة لها رؤيتها الموضوعة للزمن القادم، وهي ضرورية للإطمئنان على الأجيال القادمة، فضلاً عن معرفة ما سيكون بعدنا لغيرنا.

ووضع الرؤية جيد بل وضروري وهو لا يكتمل دون وضع آليات تنفيذ ما فيها وإلا أصبحت كمن يعلم أنه سيصطدم بجادر نفق إذا لم يغير اتجاهه في الوقت المناسب، ومع ذلك لا يغير اتجاهه، إما لتكاسل أو عجز أو جهل.

والمجتمعات التي تُدرك الزمن وماهيته وطريقة التعامل معه، فهي تعرف متى ستسقط الكرة وتلتقطها قبل سقوطها على الأرض.

فمعرفة توقيت سقوط الكرة مهم وأساسي، والقدرة على التقاطها ضرورة أخرى أيضاً.

أي Déjà vu نُريد؟!

Déjà vu

كلمة فرنسية تعني "شوهد من قبل"، وهي الشعور الذي يشعر به الفرد بأنه رأى الموقف الحاضر من قبل بجميع تفاصيله.

ومع وجود تفسيرات عديدة لهذه الظاهرة، إلا أن الثابت أنها تمثل قدرة خارج الزمن تحلُّ على الإنسان في فترات معينة غير محسوبة من قبل وتكون للحظات فقط.

واعتقد أن القدرة على استعادة الـ Déjà vu في الوقت الذي نريد، فضلاً عن أن نمدد من فترة استعادة ذلك الأمر، قد يشكل منعطفاً مهماً في التعامل مع الزمن وطريقة السير فيه. فيمكن التنبؤ الدقيق بما سيحصل في المستقبل ، وقد تناولت العديد من أفلام الخيال العلمي وأفلام الإثارة والغموض بعضاً من هذه الجوانب، إذا علمنا أن الكثير من هذه الأفلام عبارة عن راويات تمتزج فيها العلوم مع الخيال.

ومن تلك الأفلام التي تناولتها صراحة أو تلميحاً بطريقة مغايرة:

Déjà vu

Matrix

Next

وغيرها من الأفلام. وكل ذلك استشرافاً لمستقبل يمكن للإنسان فيه معرفة الزمن قبل وصوله إليه.

وعند النظر لبعض الروايات الواردة من أئمة مدرسة أهل البيت “عليهم السلام”، نرى أن نظرتهم للزمن تعطي العمل فيه دفعة مميزة وذات طابع يمتزج بالجودة والإحكام والدقة في التقديم مع توطين النفس على استقبال كل التوقعات.

يقول الإمام علي “عليه السلام” : (اعلم أن الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك، ، فإن كان لك، فلا تبطر وإن كان عليك فاصبر، فكلاهما سينحسر). وفي هذا القول منهاج متوازن للتعامل مع الزمن، بغض النظر عن المُدخلات فيه، فالتعامل معها تكون بالتوازن، والنتيجة الحتمية هو انحسار الزمن بصورتيه “لك وعليك”.

وهذا المنهج يعطي طريقة التعاطي مع “لك وعليك” من الزمن، مما يجعل الفرد يعيش توازناً مرناً مع متغيرات الزمن مهما كان السيناريو المطروح الواقع عليه.

وفي محل آخر يطرح الإمام علي “عليه السلام” خارطة طريق في النظر للزمن، حيث يقول: “اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً، واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً”. هذه المعادلة المميزة تقدم دستوراً عجيباً، وذلك بالنظر لخط الزمن برؤيتين مختلفتين بلحاظ الغاية “العمل” لمكانين مختلفين “الدنيا والآخرة”.

فالعمل في الزمن المحدود “الدنيا” يلزمه منهج “لا متناهي” وهو ما ذكره الإمام بقوله “تعيش أبداً”، بهدف الاستخلاف الحقيقي في الأرض، والذي يستلزم معه مران متواصل وعمل لا يتوقف، والعمل للزمن اللامحدود “الآخرة” يلزمه منهج “لحظي” كمنبه لا يتوقف بأنك ستنتقل له في أي لحظة “تموت غداً”. هذه الثنائية في التعامل مع الزمنين، يُكسب الإنسان قوة مضاعفة ويعيش أكثر من زمنه الأرضي عبر نتاجه للدنيا المتوافق مع شروط الخلود في الآخرة، وبالتالي يكسب معرفة السير في نفق زمن الدنيا وشكل زمن الآخرة الخاضع لشروط وظروف مختلفة لا ندرك جُلها.

ومنهج العمل اللامتناهي في الدنيا يكسر حاجز الزمن والمكان ليدخل عميقاً في معاني كبرى تتناول معنى الخلود وإن كان على الأرض، فحديث الرسول الأكرم “صلى الله عليه وآله وسلم”: (إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل)، حديث له عمق كبير، يتجاوز منطقة رؤية الإنسان الضيقة للزمن، ويوسّع مداركه لما هو أبعد من ذلك. والحديث يعطي السقف الأعلى للتصور الممكن إذا ما تحدثنا عن العمل والأمل ومواصلة الجد فيه، برغم تغيرات الزمن.

وهذا ما يستدعي رغبة عارمة ونبضاً لا يتوقف وشعلة شغف لا تنطفي وطاقة حرارية لا تهدأ من أجل مواصلة مكائن العمل والإنتاج عند الإنسان، وضمن هذا المنهج تكون عملية استنساخ الأيام من أوضح صور هدر الطاقة واستنزافها،

فلا مجال للإنسان بوجوده في قالب الزمان أن يُكرّر يومه كما أمسه، ويكون نسخة لغده وما بعد غده. ففي هذه الحالة ينقص من عمره ويتآكل من زمنه دون أن يملأه بما يعود له بمنفعة التطور، وبالتالي يتوقف الزمن عند هذا الإنسان ويتخلّف ويشيب وهو شاب.

وليس أحسن من تصوير لهذا من قول لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب “عليه السلام” : (من تساوى يوماه فهو مغبون ، ومن كان أمسه أفضل من يومه فهو ملعون)

فسير الزمن ووجودنا فيه يجب أن يكون تصاعدياً معرفياً وتجربة، وما عدا ذلك سيكون توقف للزمن وهو خسران مبين “تساوى يوماه فهو مغبون”، وبالتالي لا يكون الأمس مثل اليوم، ولا اليوم مثل الغد، بل يكون مثل عتبات السلم، وليس من درجة تكون على درجة، بل أرفع منها، والحالة الأشد أن يكون الأمس أفضل من اليوم، وهذا معناه تقهقر في عملية التطور والتحسين المستمر، ويكون الإنسان في هذه الحالة “ملعوناً” مطروداً من رحمة الله، ففي ذلك قصور، فما دام أمسك به نتاج 50% مثلاً، هذا معناه أن لديك القدرة الإنتاجية والفعلية للوصول بعد ذلك إلى ما هو أكبر من تلك النسبة، وفي حال عدم تحقق ذلك، هذا معناه خسران للطاقة وتبديد لها، وهذا إهدار حقيقي لنعمة إلهية لديك، ومن يهدر النعمة كمن أبخسها، والباخس للنعمة مطرود من رحمة الله.

ويمكن القول هنا أن علينا أن لا نعيش الـ Déjà vu

إذا ما تحدثنا عن تكرار الروتين كل يوم، وكأننا بالفعل نعيش تلك الحالة من رؤية الأشياء المكررة.

نحن نريد أن نعيش Déjà vu

مختلف، بحيث يمكننا قراءة الزمن وتلافي الأخطاء ما دمنا فيه، ذلك هو الـ” ديجافو” المطلوب، أما الوقوع في نفس السيناريو كل مرة بالرغم من معرفتنا المسبقة به، فذلك هو الـ “ديجافو” المدمر الذي يأكل زمننا ولا ننتج فيه أو منه شيئاً.

ولدى كل منا نوعان من الـ”ديجافو”، أحدهما آت من اقتباس العبرة والتدبر في تجارب الآخرين، ومحاولة الاستفادة منها وعدم الوقوع في نفس الحُفَر التي وقع فيها الآخرون الماضون في نفس نفقك الزمني.

والآخر هو الـ”ديجافو” المُسكر، الذي يجعلك تدور في حلقة مفرغة ولا تشعر بوجود الزمان، فالأمر نفس الأمر كل يوم لديك، والروتين لا يتغير، وليس هناك نقاط وضعتها في نفقك لتصل إليها وتتقدم. بل هو سير “على البركة” كما يقولون!

كيف نعيش أطول من عمرنا الأرضي!

تتخذ الشركات نقاط زمنية معينة لوضع خططها السنوية عادة، والأمر يجب أن لا يختلف عند الأفراد والمجتمعات، فبعد وضع الأهداف في الأمام وحصر الموارد والطاقات ومعرفة التكاليف التقديرية وطرح الخطة المجدولة الزمنية لتحقيق تلك الأهداف، تكون “خارطة الطريق” قد اكتملت، وتكون الدفّة قد توجهّت بدقة إلى المسار المطلوب.

وعند تعاملنا مع الزمن من منظور استثماري وتغييري، فإن اقتباس ما تعمله الشركات ضمن محيطنا الفردي والاجتماعي يكون مطلوباً مع تغييرات مناسبة تلائم الفرد كما المجتمع كل على حِدَه.

وبالتالي فإن وضع الخطة الزمنية هي ضرورة لتعرف إلى أين تتجه، وعندما تنتشر ثقافة وضع الخطة الزمنية للأفراد كما مؤسسات المجتمع المدني وبقية مكونات المجتمع، يُدرك المجتمع حينها إلى أين يتجه، والعملية تلتقي في منتصف الطريق إذا ما وضعت الدولة رؤيتها أيضاً.

تخيّل معي هذا السيناريو الذي يبدو صعباً، لكن مع التسليم بوجود المقدمات، وأولها انتشار ثقافة فهم الزمن ووضع الخطة الزمنية لكل فرد منا. عندها يمكن طرح كل تلك الخطط الزمنية المشتركة والممكن الإعلان عنها طبعاً، أما الشخصية جداً فهي خارج المعادلة وفق اختيار الفرد إذا ما أراد. فبالتالي يكون عندنا خارطة زمنية لكل فرد ومؤسسة في المجتمع، وهذا ما يجعلنا ننظر إلى كم هائل من التصورات والتوجهات، تتشابك في كثير من النقاط وتتباعد في أخرى، وبالتالي يمكن حساب نقاط الإلتقاء وما يلزمها، والعمل على توفير الممكن منها والتخطيط لتقديم ما يمكن في المستقبل لها. فإذا كان التوجه مثلاً لعدد معين من أفراد المجتمع هو بناء مطعم ضمن عام أو عامين، فهذا معناه تعدد خيارات المطاعم، وسهولة الوصول إليها إذا تنوع مكانها الجغرافي في المنطقة الواحدة، فضلاً عن رفع سقف المنافسة وزيادة العروض وغيرها من نتائج أخرى.

وتلك المعرفة تستلزم توفير المواد الخام للقادم، من مقاولين وتسويق وعمال نظافة وموظفين للمطعم وتدريب لهم، بحيث يمكن لذلك المجتمع أن يتبنى تدريب الموظفين في مجال المطاعم مثلاً. وهكذا الأمر على بقية القطاعات والأنشطة.

وهذا الأمر تقوم به بصورة ربما مختلفة الدول المتقدمة، التي تضع التخطيط العمراني وتلحقه بالتخطيط السكاني وتتبعه بالتخطيط المهني.

ولا يكون كل ذلك دون وجود إدراك لأهمية الزمن والتخطيط له.

معرفة الزمن تضمن معرفة مسارك في الحياة، حتى لو لم تدرك نهاية النفق، يكفي أن خارطة الطريقة لديك، وما أوقفك هو انتقالك لزمن آخر “الموت”، لذا تبقى سيرة العظماء خالدة وكذلك “الباصمون” في هذه الحياة عبر إضافة نوعية أو ترك أثر بيّن في مجال من مجالات الحياة، لأن بصمته تكون فيما تركه. لذا يبقى هؤلاء ما بقي ما تركوه موجوداً بين ظهرانينا ولا يموتون.

من رُسُل ومصحلين وثائرين ومخترعين ومكتشفين ومُلهمين وقادة لهم بصمتهم في حياة شعوبهم والعالم.

فإذا أردت أن تعيش أطول من عُمرك، فافهم الزمن عبر العمل عليه وفق تخطيط دقيق قدر الإمكان، والنظر له كقالب مُقدّس لا يمكنك التفريط فيه.

يقول رسول الإسلام محمد “صلى الله عليه وآله وسلم”:

لا تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِكَ فِيمَا أَفْنَيَتَهُ ، وَعَنْ شَبَابِكَ فِيمَا أَبْلَيْتَهُ ، وَعَنْ مَالِكَ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبْتَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَتَهُ ، وَمَا عَمِلْتَ فِيمَا عَلِمْتَ

العُمر هو الَمركب المقدّم لك في هذا الوجود، فبماذا استخدمته وماذا وضعت فيه؟

عندما نعرف الزمن بتقدير نعمة العُمر وبوجود معادلة العمل اللانهائي في هذه الدنيا والعمل للانهائي على أنه يجب إنجازه غداً، عندها يمكن أن نكون خالدين ولو عشنا بضع عشرات من السنين فقط على هذه الأرض.