هو قانون واضح لكن غير مرئي، ملموس لكن غير مكتوب. يمارسه أفراد المجتمع في عقد ضمني مُسلّم به، بعضه مُثير للإعجاب والتقدير، فهو يُنتج ويُحفز للتفكير الحر الإيجابي، وبعضه كأقفاص الدجاج، فمساحة القفص “مُقدسة” ولا يمكن التفكير خارجه.

ذلك هو العُرف، أو البرمجة الجماعية Mass Mind في العقل الجمعي والسلوكيات التي يمارسها المجتمع من طريقة تفكير وطقس معين ذو صبغة دينية على سبيل المثال لا الحصر وتفاعل خاص مع منهج تفكير له عبر اللباس واللغة وأي أسلوب يمس حياته اليومية.

فالأعراف كائن حي تنعقد نطفته عبر سلوك أو فكرة تتفاعل مع رحم المجتمع وتلقى غذاء مناسباً ومستمراً لها، فتنمو وتكبر. وقد يكون مشوّهاً أو سليماً، وذاك

يرجع إلى أصل نطفة العقد وهي فكرة تكوّن العرف من البداية.

التغذية المستدامة للعُرف

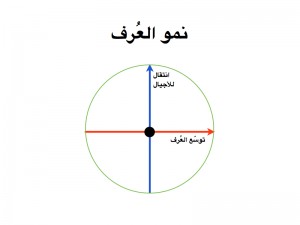

وتتأصّل الأعراف في المجتمع مع الزمن وتشكِّل قاعدة متينة من الصعب جداً تغييرها، فعامل الزمن والتغذية المستمرة لها تجعلان العرف متجذراً وممتداً بطريقة يكون فيها جزء لا يتجزأ من ما التصق فيه، فيكون له امتدادان:

رأسي: ينتقل من جيل إلى جيل، ويصبح كأنه الحمض النووي الذي لا يمكن تبديله. وهذا ما يمكن معاينته من خلال الطرح القرآني الجميل في توصيف “التبعية” البعيدة عن إعمال العقل، نتيجة لتغليب العرف الجمعي السلبي في المجتمعات التي صدّت دعوة الفطرة من قبل الأنبياء والرسل، فكان ردهم “هذا ما وجدنا عليه آباءنا”، فمرجعهم الفكري لا يُناقش أبداً ولا يُمس، فهو شأنٌ مُقدّس!

ونتيجة لهذا الصد ولهذا الإنغلاق، غفلوا عن أصل الفطرة، فكانت مجتمعاتهم غير مستقرة في جوانب عدة، كالجانب الاجتماعي والنفسي “قوم لوط وممارساتهم الجنسية الشاذة” أو الاقتصاد “قوم شعيب المُطففين في تعاملاتهم التجارية” أو السياسة “قوم قريش وسياسة الغَلَبَة، وجوانب أخرى يمكن استقراءها من القصص القرآني للأقوام الماضين.

أفقي: تتوسّع دائرة تأثير العرف، لتشمل سلوكيات ثانوية لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بسلوكيات متصلة ولصيقة بمركز العُرف وتكونّه، فينتقل لها “عدوى العُرف”، لتصبح هي الأخرى سلوكيات تتحرك من جاذبية ذلك المركز، وكأنه بمثابة “ثقب أسود -Black Hole”. وتسهل عملية “الاستنساخ” إذا ما كانت هناك محفزات تدعم ذلك، مثل المال أو الدين، وأخطرهما ثانيهما، فما إن يدخل المقدس في دائرة العرف، حتى يكتسب حصانة مضاعفة، أولها مُعزّز من قبول الناس له، وثانيها مسحة التقديس فيه، فيدخل في دائرة “اللامساس”.

ومع تعامد هذين الإمتدادين: الرأسي” توارث الأجيال” والأفقي “ توسع سلوكيات العُرف” تكون نقطة القوة العظمى لدى العُرف، إذ يحوى الزمان في الامتداد الرأسي، والتنوع في الامتداد الأفقي. وتكون “مادة التقديس” هي العنصر الذي يُبعد الصدأ من هذا العرف ويجعله مستمراً عبر الزمن.

“هذا ما وجدنا عليه آباءنا” .. تفكير داخل الصندوق المقدّس!

ويبقى السؤال في إمكانية التغيير في هذا الكائن الذي يعيش بيننا إنْ كان سلبياً وينتقص من قدر العقل والفطرة والإنتاج الإيجابي المعزز لكرامة الإنسان والاستخلاف الحقيقي والتعمير على الأرض.

وهو التحدّي الذي واجهه كل الأنبياء والمرسلين في مجتمعاتهم وكذلك المصلحين، فكان العرف الحاجز الحديدي المدعوم بالمال أو المُقدّس أو من كليهما.

فكان عنوان الخطاب في مواجهة كل دعوة إصلاح وهداية من الأنبياء والمصلحين أنه “هذا ما وجدنا عليه آباؤنا وإنا على آثارهم مقتدون”.

فليس من السهولة تغيير العرف، فهو ينمو ويتجذر مع مرور الوقت، فبالتالي لا يمكن التعويل على عامل الزمن لوحده، على أنه الكفيل بتغييره. بل قد يكون الزمن-وهو كذلك في كثير من الأحيان- عامل مساعد مُعزز لتثبيت العُرف وتصلبّه وتشعبه.

فبالتالي، كيف السبيل لتغيير العرف السلبي المُفقد للمجتمع قدرته على الإنتاج والنضوج العقلي؟ بل كيف نتعامل مع عُرف بات أصيلاً من هوية مجتمع ليكون جسداً واحداً لا جسدين؟

وللعلم، فإن تكوّن العرف لا يخضع لعامل الزمن بطريقة النمو الطبيعية للأفكار. إذ يمكن إن يتكوّن العرف في فترة قياسية ويكون عقلاً جمعياً نتيجة “صدمة” يُحدثها فرد أو سلطة أو جماعة، فيحرف مسار التحرك للمجتمع لزاوية جديدة.

ولا أدل على ذلك من قراءة قصص الأنبياء والمصلحين ممن واجهوا عُرفاً متصلباً، وكان تغيير العقل الجمعي حينها نتيجة “صدمة” من العيار الثقيل من نمط المعجزات أو الثورات، إلا أن بعض الأعراف والبرمجة الجماعية تكون أصلب بكثير حتى من المَدَد السماوي لا لضعف في الأخير، بل لإحكام القفل على قلوب تلك المجتمعات، فبالتالي يكون أي شيء خارج دائرة البرمجة الجماعية مرفوضاً ولا يمكن حتى مجرد ورود خاطرة عنه.

فترى الصد من قوم نوح عبر رد الفعل المبالغ فيه قبال الدعوة “جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكباراً”-سورة نوح-.

لذا، نلاحظ كثير من الأقوام نزل عليها عذاب السماء بعد إكمال الحجج العقلية عليهم، بل أن بعضهم عاشوا المعجزة ولمسوها، إلا أن البرمجة الجماعية السلبية كانت ذات الحضور الأكبر عندهم والمسيطرة، وخير مثال على ذلك قوم موسى “عليه السلام” الذي عاينوا أكثر من معجزة مع نبيهم، ومع ذلك آثروا برمجتهم الجماعية على الفطرة والعقل والضمير لاتباع الحق. والأمر سارٍ على بقية أقوام الأنبياء والمصلحين، بل وحتى العظماء من مفكرين، ممن عانوا “تسونامي” العقل الجمعي السلبي الرافض لأي فكر جديد أو سبيل يفتح لهم أبواب التقدّم والهداية، لأن ما تعيشه المجتمعات من أعراف مارستها، بمثابة الهواء الذي تعودت على استنشاقه، وليس لها الاستعداد للخروج من ذلك الصندوق المقدّس لتتنفّس هواء آخر.

كربلاء، وليدة المجتمع المسخ

وعند الوصول إلى أكبر واقعة تاريخية لعبت فيها البرمجة الجماعية السلبية دورها، وتكونّت في زمن قصير لتُحدث على إثرها أكبر فاجعة بشرية في التاريخ. تلك هي واقعة كربلاء، إذ لم تمضي بحسب السنوات ما يقارب الخمسين سنة بعد وفاة آخر الأنبياء وسيد الرسل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، حتى تقع مثل هذه الحادثة التي تكشف واقعاً خطيراً وبرمجة شيطانية متجذرّة في مجتمعات “مسلمة”!

هي واقعة استشهاد حفيد الرسول وابن ابنته فاطمة الزهراء (عليها السلام) الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب (عليه السلام)، ومع ورود الكثير من النصوص الدينية في شأنه وعظم منزلته، إلا أن طريقة قتله من قبل جيش يدّعي أنه مسلم أو عربي تُبيّن مقدار حقد دفين ووحشية غير متناهية.

فالإمام الحسين (عليه السلام) قد ثار لأجل إرجاع ميزان الإسلام إلى نصابه بعد تهديد واضح ووقح بقلب الطاولة من قبل يزيد بن معاوية بن أبي سفيان على منهج الحكم في الإسلام من المدرستين معاًً، مدرسة أهل البيت (عليه السلام) والتي تؤمن بوجود نص للأئمة بعد النبي الأكرم ولها أدلتها وحججها، ومدرسة أهل السنة والجماعة التي تؤمن بمدأ الشورى في الحكم الإسلامي.

ذلك العُرف الأموي المتأصل في المجتمع العراقي والشامي ساهم بدرجة كبيرة في التمهيد لوقوع الفاجعة بتلك المعركة، وأما الأغرب من ذلك فهو انصهار الجيش الأموي عبر برمجة وحشية متصاعدة، ليقدّم كل تلك الصور الدموية في أبشع ما يمكن.

وما يُثير الغرابة أكثر أن هؤلاء من قبائل عربية، وللعرب شيم وأخلاق في الحروب حتى لو لم يكونوا مسلمين، إلا أن ما يرصده التاريخ ويقدمه يُبين أن الجيش الأموي بقيادة عمر بن سعد قد تنصّل من كل شيمة عربية وإنسانية فضلاً عن انسلاخه التام من الإسلام انسلاخاً لا شك فيه.

ومع وجود كل تلك العقلية الجمعية لجيش قوامه لا يقل عن ٣٠ ألف، نلحظ أفراداً خرجوا عن طوق البرمجة وباتوا أحراراً، من بينهم الحر بن يزيد الرياحي الذي كان بمثابة جنرال في جيش ابن سعد، بالإضافة إلى أفراد آخرين انقلبوا على الجيش الأموي وانضموا إلى معسكر الحسين عليه السلام، بعد معرفة ضلال هذا الجيش وأهدافه التي لا تنتمي لا إلى دين أو ضمير إنساني سليم.

كل ذلك يقدم صور شتّى للعُرف المتولّد من الإعلام الأموي المكثف الذي اعتمد الترغيب والترهيب مع إضافات “مقدسة” عبر تحريض ديني مُزيّف، لتكون جريمة قتل الإمام الحسين مبررة ومقبولة بل ومطلوبة عند المجتمع -المسلم- آنذاك. كل ذلك من أجل الحفاظ على السلطة وإبقاءها في اليد الأموية، والتي مهّد الطريق لذلك معاوية بن أبي سفيان عبر غسيل الأدمغة للمجتمع الشامي وتهيئة الأجواء وتطعيمها بنفس النهج مع خليط التدليس وشراء الذمم في المجتمع العراقي.

والقاريء لواقعة الطف يرى أن استخدام المفردات في خطاب الجيش الأموي يكتسب طابعاً دينياً ممسوخاً في محاولة إعطاء الصبغة المقدسة للقتال وتبرير للمجزرة التي سيقدم عليها الجيش الأموي حينها.

فترى بعضاً من جنود هذا الجيش يخاطب معسكر الحسين بمفردات دينية ويوصمه بالخروج من الدين تارة وبعدم قبول الصلاة التي طلب الإمام الحسين إيقاف الحرب لإقامتها تارة أخرى، وغيرهامن الحوارات التي تكشف حجم التضليل السياسي والديني الممزوج بالتزييف والتبرير لإسالة الدم، وليس للاعتقال على أقل تقدير للإمام الحسين (عليه السلام)، بل ويتعدّى الأمر القتل ليكون التمثيل بجسد حفيد الرسول الأكرم من خلال رفع رأسه الشريف ورؤوس أهل بيته وأصحابه على الرماح، والمسير بها من كربلاء إلى الشام. بالإضافة إلى تلك البربرية يتم سبي نسائه بطريقة مذلة ، ليُسقط كل ذلك هويتيّ المجتمع آنذاك: إسلامه وعروبته. بل أن العقل المسيحي استنكر هذه الفعلة عبر حوارات ومواقف تُبيّن حجم الوحشية التي ارتكبها النظام الأموي في كربلاء وما بعدها.

وبالتالي تمت التعرية التامة للمجتمع القابل بالحكم الأموي، ذلك المجتمع الذي ربّى وحشاً بداخله وبرضاه، لتكون النتيجة تمزيقاً لهويته وتركه مشوهاً بعد أن كان السبب في رسم نقلة تاريخية خطيرة جرّاء قبوله بالعُرف الذي قدمته السلطة الأموية له آنذاك.

تلك عوامل شكّلت العُرف الجديد الذي بات “هُلامياً” غير معروف الملامح، فبعد قبول وترحاب بالتغيير السياسي المستند على نهج الرسول الأكرم من خلال حفيده الإمام الحسين (عليه السلام) والذي دعموه عبر ارسال الرسائل والكتب إليه بالقدوم وقبول الدعم له بالتغيير، صار الأمر مختلفاً ومعكوساً بالإنهزام تارة وبالإنقلاب على الأمر تارة أخرى، كحال بعض من راسله وبعد ذلك انضم إلى الجيش الأموي وقاتله.

خمسون عاماً فقط لا غير، كافية للسماح بمجزرة رهيبة أن تحدث لحفيد الرسول وفي مجتمع -مسلم-، وتكتسي طابعاً دينياً وسياسياً تبرره السلطة الأموية وتنتشي به عَلَنَاً دون اعتراض مؤثر من أحد حينها. وكأنّ المجتمع المسلم آنذاك في سُكرة غريبة وعُرفٍ لا يمكن الفكاك منه.

وكما هو خط الحسين باقٍ ومستمر في عناوين الإباء والتضحية وطلب العدالة للإنسان، كذلك هو الخط الأموي باقٍ يتمثّله ممن يتخذ الوحشية في التعامل مع المخالف والبربرية دينه ومذهبه، ليكون الذبح والتقتيل والتنكيل والتزييف رايته التي يسير عليها، وهو أمر مشهود حتى يومنا هذا. فخط الصراع بين الحق والباطل لا يتوقف، وهابيل وقابيل لم يموتا، بل يتمثّلان في كل مرة بخط وصراع وتدافع.

فعند انتشار العُرف السياسي المصلحي المكتسي بالطابع المقدّس، يتحول الأمر بمثابة وجود “عجل السامري” في محراب كل مسجد.

وهذه هي خطورة أن نجعل نمو العرف يأخذ مساره دون الرعاية أو التدقيق في برنامجه الغذائي أو السلوكي، لنكتشف بعد حين أن ما نما من عرف بين ظهرانينا كان “مِسخاً” لا يمكن إيقافه، نتيجة تضخمّّه وتجذّره في نفوس الناس.

عندما يكون العُرف “مقدسّاً”

فللعُرف قدرة على النمو السريع لكن دون صوت، وله القدرة على التوسّع دون لفت نظر، إلا للذين يرصدون نموّه وتكونّه وظهوره بعناية ودقة . فالعُرف كائن حي يتنفّس عبر هواء الدعم الذي تغذيه الأفكار والسلوكيات والمظاهر التي يمكن ملاحظتها إذا تم رصدها عبر أجهزة التجرّد في النقد والمتابعة العملية والرجوع إلى أساسيات هوية المجتمع الأصلية وهدفه في التطور والنمو وتعزيز روح الإنسانية فيه بشتى صورها الممكنة.

نحن من نترك هذا الكائن الحي ينمو، ونحن من نتركه يتشكّل بناء على تفاعلنا وتربيتنا له فينا، فإما يكون هو الضمير الحي والدافع للإنتاج وفهم الإنسان باحترام وتفاعل جميل وإما أن يكون وحشاً أو مسخاً يستنفذ طاقتنا في الاجترار وتشويه الهوية السمحة للضمير الإنساني، وتحويل الدين إلى مُبرّر مقدس للوصول إلى المصلحة الذاتية، ليكون جرّ السكين على رقبة إنسان بمجرد اختلاف الفكر معه “عبادة”، وإحداث الألم والقتل في طرف مُخالف معه في المنهج “تقرّب”!

وكارثة كربلاء تتكرر بصور شتى في التاريخ البشري قبلها وبعدها، إلا أن كربلاء الطف تبقى ذات خصوصية ترتبط بعوامل عدة، من أهمها أنها حركة التضحية من أجل استقامة دين العدالة والإنسانية “إن كان دين محمد لا يستقم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني”.

0 التعليقات:

إرسال تعليق