مفهوم “شطيرة التصميم” Design Sandwich وخارطة طريق تفاعلية بين التصميم والتجربة

مرسلة بواسطة hardthinker السبت، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٠ في ١٠:١٦ م

0 التعليقات التسميات: design sandwich

المشاع المعرفي، بين تسونامي MOOC وثبات الجامعات!

مرسلة بواسطة hardthinker الخميس، ١٧ ديسمبر ٢٠٢٠ في ٧:٤٧ ص

يُقال أنّ كمية المعرفة المنتشرة في الشابكة "الإنترنت" في العقد الأخير تعادل أضعاف ما أنتجته البشرية مذ اختراع يوهان غوتنبرغ الطابعة عام 1447م.

هذا التولّد المعرفي أصبح لحظياً ومتجدداً بشكل متشعب لدرجة لا يمكن تخيلها، وتلك التخمة المعرفية يتم صناعتها من الجميع، حكومات ومؤسسات وأفراد على حد سواء، وتعمل اللوغاريثمات عملها في التشبيك بين صانع المعرفة ومستخدمها بحثاً وتدويراً وظهوراً، حتى أصبحت "ديمقراطية رقمية واسعة النطاق".

وسرّعت الجائحة وتيرة تدوير المعرفة ونشرها بشكل ملحوظ جداً، ويمكن للمراقب ملاحظة كمية المواقع والمنصات التي تقدم المعرفة على هيئة ورش عمل ودروس رقمية وغيرها. بل أن بعض الجهات حجزت موقعها من ذلك التدوير المعرفي في ظل الجائحة. من قبيل الدورات التي تقدمها جائزة كان الدولية Cannes lions.

لم يعد الحصول على المعرفة وبشكل موثوق ميسراً قدر ما نراه لحد الآن، ولئن كان ما تبحث عنه موفوراً في فيديو أو بحث نصي أو صوتية، إلا أن نمط تقديم المعرفة أصبح أكثر تنظيماً من جهة واكتسب صفة اعتبارية، من قبل العديد من منصات تقديم الدروس مع شهادات، منها على سبيل المثال:

udemy, udacity,coursera, edx, 42 courses, Dmoestika

ولكثرة المشاع المعرفي، تم وسمه بعنوان MOOC وهي اختصار لكلمة

Massive Open Online Courses

وللاسم دلالات منها:

. Massive : الكمية الضخمة للمحتوى

. Open: مفتوح للجميع، فلا حدود للغة أو جغرافيا أو عرق أو دين، وفي غالبها يكون مجاناً أو بمبلغ زهيد

. Online: مرونة في المكان والزمان بوجود الإنترنت

. Courses: الهيكل المعرفي للمحتوى على شكل منظم

وبلغ عدد الدورات حتى نهاية 2019 قرابة 13,500 دورة، وقد ساهمت 900 جامعة حول العالم في تقديمها، وهنا مربط الفرس الذي نود التأكيد عليه.

الزحف القائم من MOOC يتعدى الزمان والمكان ليصل للإنسان بمعرفة مفتوحة له دون شروط، وهي تساهم في رفع كفاءته في كثير من المهارات والمعرفة، وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار ما قامت شركات عالمية معروفة مثل Google و Apple و IBM بأنه لم يعد من المطلوب شهادة جامعية لبعض المهن لديها.

وهو ما يمكنني تسميته بـ NDR “No Degree Requirement”

وهذه نقلة نوعية ستغير حتماً النظرة للمعرفة والتي لا يمكن أن تكون الجامعات وشهاداتها حِكراً لها، ونتحدث هنا طبعاً عن بعض التخصصات المستقبلية مثل التصميم والبرمجة وغيرها وستطول القائمة بلا ريب.

وهنا يكون السؤال المحوري والذي يمكن أن تلعبه الجامعات الوطنية في موجة MOOC التي ستزداد مع الوقت وستتطور حتماً مع الوقت.

فالبقاء على النمط الكلاسيكي من مناهج تتم بطريقة رتيبة وغير محدثة في أكثرها بسبب ربطها بنسخ مطبوعة لا يمكنها مسايرة التطورات التي تتم بشكل لحظي وليس يومي حتى!

فلا عجب أن تدخل قرابة 900 جامعة حول العالم ضمن هذه الموجة لتكون مساهمة فاعلة بدلاً من كونها في موقع المنتظر.

والأمر يسري بشكل أكبر على المعاهد والأكاديميات أيضاً.

وليس على الجامعات إلا المسايرة الذكية بإنتاج MOOC، وذلك لأسباب منها:

. استدامة صناعة المحتوى، بدلاً من تلقّيه فقط، والعمل على MOOC خاصة بالجامعات أو المعاهد، يعطيها مساحة مفتوحة للتطوير والتفاعل مع الجمهور، عوضاً عن أن يكون المحتوى حكراً لمصدر واحد أو تراتبية هرمية.

. تأمين مورد مالي مستدام بالاعتماد على تقليل التكلفة وزيادة رقعة المستفيدين منها

. تأسيس حضور هوية الجامعة أو المعهد، لتتسع لجمهور مستهدف ثانوي Secondary Target ، وهذا ما يعزز تواجدها وتداولها بين جمهور يمكنه أن يتحول لزبون متردد عليها.

مع تسارع وتيرة حضور MOOC واتساع ثقافة العقلية الماهرة وليس بالضرورة ربط ذلك بشهادة أكاديمية بوجود NDR، ما السبيل الذي ستنتهجه الجامعات بالبلد لتخطي كل هذه التحديات؟

فالحصول على مهارات احترافية أصبح مشاعاً لمن أراد، ويعزز هذا الخيار توجه شركات كبيرة وكثيرة.

فإما نبقى على المناهج الصلبة ويستمر تفريخ حملة شهادات بغياب احترافية المهارات في الغالب الأعم، ويكون أكثر ما عندنا هو "هدر" لرأس مال بشري، أو التماشي الذكي مع المتغيرات، لتخريج طلبة لا يدركون لغة التطور الحاصل فقط، وإنما يُسهمون في تلك اللغة بمحتوى وابتكارات.

بين MOOC و NDR، ما الذي يمكنه أن تقوم به جامعاتنا المحلية؟

…

* مؤلف ومحاضر، ومؤسس شركة BOXOBIA

وصلة الموضوع بالصحيفة

https://albiladpress.com/posts/684991.html

متى نحرّك بيدق الابتكار؟ قراءة في صناعة الاستقلالية المعرفية

مرسلة بواسطة hardthinker الأحد، ١ نوفمبر ٢٠٢٠ في ١:٢٦ ص

كانوا ثلاثة والإنجاز رابعهم، فالرياضيات شغفهم، وهي التي جمعتهم مع اختلاف مناطقهم ووظائفهم وأعمارهم.

جلستُ معهم بعد طلبهم استشارة مني بخصوص طرق حماية واستثمار ما وصلوا له من إنجاز، فقد عملوا على معادلات لوغاريثمية متقدمة مرتبطة باكتشاف المعادن وربطها بحركة الأقمار الصناعية.

شددتُ على أياديهم بدفعهم لإكمال بحثهم وارساله لمنظمة الملكية الفكرية

WIPO.

كمصنف أدبي في أقل الاحتمالات، فضلاً عن ضرورة تواصلهم مع الشركات المهتمة عالمياً بعد استنادهم على مرتكز قانوني متين بجانبهم.

والتقيتُ بأحدهم صدفة، وبعد سؤالي له، أخبرني أنهم توقفوا بسبب الرسوم المرتفعة للتسجيل، فضلاً عن الإجراءات التي لا يملكون "الوقت" لمتابعتها وعملها، وكل له وظيفته وعائلته والتزاماته.

هذا يذكرني بقصة الأستاذ الجامعي الذي طرح السؤال التالي على طلبته: ما أغنى الأراضي في العالم؟

طبعاً الإجابات متنوعة، بين لندن ومكة وشيكاغو وغيرها من المدن، إلا أن الأستاذ صمت بُرهة بعد سماعه كل تلك الأسماء وغيرها، وقال: أغنى الأراضي في العالم هي المقابر!

والسبب أنها تضم الكثير من العقول التي كانت تملك قدرة التأليف والحصول على علاج لمرض، فضلاً عن مجالات أخرى كالشعر والعلوم وكل ما يمكن تخيله من اكتشافات وإبداعات، لكنها ذهبت مع أصحابها تحت الأرض بموتهم، إما بسبب تردد أو خوف أو تجاهل، والقصة يذكرها

Todd Henry

مؤلف كتاب

Die Empty

إن التحديات المتسارعة في مجالات الطاقة والاتصالات والتقنية والذكاء الاصطناعي وغيرها تُلزم منطقاً، العمل على اللحاق بذلك الركب على أقل تقدير إن لم تكن المنافسة فيه، ويمكن الحصول على أفضل النتائج من خلال جمع العقول المبتكرة معاً من خلال

Think Tank

، واستحصال أفضل ما فيها، وقد اتبع مؤسس علي بابا السيد "جاك ما" سياسة جمع العقول بقوله: "في التجارة ليس مهماً أن تكون ذكياً بل المهم أن تقوم بتوظيف من هم أذكى منك"، وهذه العقلية هي التي تُنتج وتطور وتتسع وتؤثر حتماً.

لا تنقصنا العقول المبتكرة، فهي موجودة بالفعل، وعدم ظهورها على السطح، إما بسبب ذاتي لغياب التسويق الفردي أو قلة الاطلاع على منصات الدعم العالمية المتنوعة، مثل

Kikstarter

وغيرها، أو لصفات شخصية مثل الخجل والتردد، أو لسبب خارجي، كغياب الاهتمام بالابتكار بشكل احترافي وشفاف.

المجتمع الذي لا يمكنه توليد الأفكار المبتكرة وتحويلها لمشاريع وفرص استثمارية فضلاً عن دعمها، هو مجتمع يُعاني من الكساح وسيظل في دائرة الاستهلاك أكثر من الإنتاج. فمصادر الابتكار بالبحرين متنوعة، يمكنك أن تلقاها بشكل فردي أو بالجامعات وخصوصاً في نسبة جيدة جداً من مشاريع التخرج أو القطاعين العام والخاص على حد سواء، ومع ذلك، فالاستثمار في الابتكار زهيد جداً، سواء مالياً أو إعلامياً، وقبل ذلك كتخطيط استراتيجي وهو الأهم..

إن أكثر ما نحتاجه ليس وجود التشريعات المشجعة فقط، وإنما في صناعة ثقافة الابتكار التي تنشد التغيير والتطوير والتحدي بروح تتسم بالشفافية المطلقة ومساواة الفرص ورؤية دقيقة للأمر مع وجود قياس مؤشر أداء

KPI

تتم مراجعته بشكل دوري.

وصناعة ثقافة الابتكار معناه أن نحول العقلية السائدة إلى اهتمام ملحوظ وعملي، بدء من مناهج التعليم، وتأسيس مراكز أبحاث وابتكار متخصصة، وإقامة الفعاليات وانتداب الخبراء وصناعة المحتوى للابتكار، والتركيز على تشجيع إنشاء ”وحدات ابتكارية“ في كثير من المنشآت والمؤسسات ومتابعتها وتقييمها.

فضلاً عن توجيه البوصلة التسويقية المنظمة تجاه هذا المصدر الذي لا ينضب من إنتاجية إذا ما تم العمل عليه بجدية واحترافية.

نعيش في عصر ذابت معه الحدود الجغرافية والأُطر الكلاسيكية في العمل، فكل مبتكر أينما كان يمكنه أن يروّج ويبيع ابتكاره خارج حدوده، وعندها لا "وقفية" لابتكار ضمن جغرافيا معينة أبداً. وعندما لا تحتضن الأرض ابتكار أهلها، فسيكون لهم ألف خيار وخيار للعمل على ابتكارهم خارج أرضهم، وعندها استنزاف لأكبر مورد متجدد لا يمكن تعويضه.

لم يعد الرهان لأي دولة على ما تمتلك من موارد طبيعية أو حتى خدمات لوجستية أو غيرها، فتلك متغيرات لا يمكن التحكم بها من الداخل، بل أصبح الرهان الأكبر على الاستثمار في العقول وفتح المجال للابتكار وتصدير نتاجه للعالم، في مجالات الطاقة والتقنية والألعاب والبرمجيات وغيرها من القطاعات، فالبحرين لها القدرة لأن تكون .

Innovative Hub

ويمكن وضعها على خارطة الابتكار العالمية عندما نقوم بتوظيف كل نقاط القوة بجدارة وحل نقاط الضعف باحترافية وشفافية. إذ لم يعد الابتكار خياراً "كمالياً" للدول، بل أصبح ضرورة في جميع المجالات الاقتصادية للدولة إذا ما أرادت مواكبة التغيرات عبر التوظيف الذكي لقدراتها الداخلية، والخروج من دائرة الاستهلاك إلى ساحة الإنتاج والريادة فيه.

عندها فقط يمكننا تحريك بيدق الابتكار في ساحة عالمية تتسم بالتحديات على رقعة شطرنج معقدة جداً.

الحضور التصميمي المقدس

مرسلة بواسطة hardthinker الأربعاء، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٠ في ١٢:١٠ ص

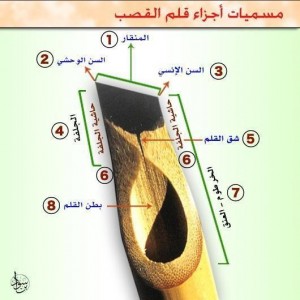

"أَلِقْ دَوَاتَكَ وَأَطِلْ جِلْفَةَ قَلَمِكَ وَفَرِّجْ بَيْنَ السُّطُورِ وَقَرْمِطْ بَيْنَ الْحُرُوفِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَجْدَرُ بِصَبَاحَةِ الْخَطِّ.”

جمالٌ متدفق تجمع بين إحاطة بالأدوات ومهارة مستخدمها وفهم متلقّي العمل بينهما.

وما تلك إلا ثلاثية ذهبية في مجال العرض البصري للرسالة.

1. Knowing your tools

2. Craft your skills

3. Know your target audience

تلك وصية الإمام علي بين أبي طالب ”عليه السلام وكرم الله وجهه“ لكاتبه عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِع.

إنّ التميز البصري بكل جمالياته حاضر في المنهج الإسلامي وبأدق التفاصيل.

إنْ أتيتَ إلى الملابس فلها آداب، وإن تحدثتَ عن الطِيْب فالأحاديث ليست بقليلة داعية للتطيب وأخذ الزينة عند كل مسجد، وفِي القرآن مسطور ذلك وبشكل مباشر.

” يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ“.

كل تلك الصور تعكس جمالية المنهج الإسلامي في الحضور البصري في حياة المسلم الخاصة والعامة على حد سواء.

وهذا الحديث يتطرق لأساسيات الخطاب البصري عبر "الخط المكتوب"، إذ يسرد أساسيات ومباديء الخط الجميل عبر ذكر تقنيات وطرق لضبطه وإخراجه:

. إلاقة الدواة.. أي وضع القلم في محبرة بها خيوط الحرير لتعطي القلم حبرًا مناسباً للكتابة

. إطالة الجلفة، وهي المنطقة الواقعة بين بطن القلم وسنِّه

. التفريج بيت السطور لأجل وضوح الكلام وعدم المزاحمة

. قرمطة الحروف، أي تقريبها من بعضها لتكون كتلة مريحة واحدة للقراءة.

وهناك مصطلح خاص بذلك يسمونه kerning

وتعريفه:

Kerning is the process of adjusting the spacing between characters in a proportional font, usually to achieve a visually pleasing result.

ولتكون النتيجة هي صباحة الخط، أي جماله للقاريء.

تلك النصائح ترسم خارطة طريق لصباحة الخط وجاذبيته، ولا غرو في ذلك إن علمنا أن الإمام علي عليه السلام من قال "الخط الحسن يزيد الحق وضوحاً". حديث آخر مدعاة للتأمل وفهم العنصر الرابع في إحداث الأثر عبر ”الحضور البصري“، وهو فهم الرسالة والإيمان بها والعمل عليها وتوظيف الأدوات المناسبة لها.

فيكون المربع الذهبي في زالحضور البصري هو:

1. Know your message

2. Knowing your tools

3. Craft your skills

4. Know your target audience

1. فهم رسالتك

2. إحاطة بأدواتك

3. تركيز على مهاراتك

4. فهم جمهورك

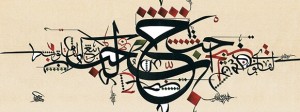

ومع التحفظ على رسم ذوات الأرواح في الإسلام لدى كثير من المذاهب الإسلامية إن لم يكن أغلبها أو كلها، فكان الخط هو الفن البصري الأعمق والمدعاة للتأمل أكثر من غيره من الفنون الأخرى كالنحت ورسم ذوات الأرواح، لذا تجد الأماكن الدينية تتزين بالخط العربي دون سواه، مع التنبيت ”استخدام الزخرفة النباتية والهندسية الرياضية“، فالخط العربي يهبك أبواباً للتأمل.

فالرسم يعطيك الموضوع بشكل محدد عبر تشكيلات وإخراج الفنان كمن يشاهد فيلماً.

في حين الخط فإنت تسبح في بحر من المعاني وتفتح أفقك للتأمل والاستغراق فيها، وكأنك تقرأ كتاباً. وشتان بين من يقرأ كتاباً ويُعمل فكره فيه وبين من يشاهد فيلماً.

ولا استنقاص هنا للرسم وجاذبيته وأثره، بقدر المقارنة التأملية بينهما لا غير. وطبعاً هناك حضور جميل ”مطلوب“ للرسم بصيغة إسلامية وهي موجودة ونراها بإتقان محترف جداً في بعض البلدان كماليزيا وإيران والهند ومصر.

”إن الله جميل يحب الجمال“، وهل هناك أسمى من أن تتحرك جمال يحبه الله، وتسعى لإدراك أدواته وفهم طرقه، وتوظيف ما بين يديك لتقديم ”ما يحبه الله“ على الأرض، فيكون ”وسم الجمال“ أينما حللت.

والتجارة عصب الحياة والتسويق شريانها، والتصميم وجهها، وهو ما يُنظر له ويُتفاعل معه، لذا لا بد من فهم لتجربة المستخدم UX، لرفع الذائقة البصرية لصاحب التجارة وجمهوره على حد سواء، ولا يكون ذلك إلا باتباع لحديث جميل مبهر ملهم آخر، وهو

”إن الله يحب إذا عمل أحداً منكم عملاً أن يتقنه“

محبة الله مقرونة هنا باتقان المرء لعمله،. ولا يحضر الإتقان إلا من خلال الفهم والتركيز والتحديث ومجارات المتغيرات والابتكار فيها.

الحضور البصري ”ليس ترفاً“ ولا أمراً هامشياً يكون في ذيل قائمة المتطلبات للمشروع، بل هو متطلباً لازماً له القدرة على اختزال شخصية الهوية Brand Peronality

بشكل ذكي يتميز بالاستدامة ليكون خير معين في التسويق والمحافظة على النسق في الرسالة Consistency.

ما إن تتأصل ثقافة الحضور البصري الجميل والمتقن بالمجتمعات من خلال ”المصممين وشركات التصميم“، وإدراك عملي من قبل التجار ورواد الأعمال والجهات المختلفة بالسوق، وتذوق راقي من قبل الجمهور حتى يرتفع منسوب الحضور البصري المحترف، ليتعدى الشكل ليدخل في التجربة والسلوك المجتمعي.

ومن أجمل الكتب التي تناولت هذا الموضوع كتاب

Change by Design, Time brown

هناك الكثير في جعبة من يتأمل في منهج الجمال بالإسلام ليدرك حجم أهمية التفكير التصميمي Design Thinking وغيرها من المفاهيم الحديثة والتي كانت أحد أهم القيم المتأصلة في الدين الإسلامي.

فالجمال مشترك بشري ممتد من أيام إنسان الكهف حتى يومنا هذا، وتكون له مكانة عظيمة في الإسلام، فدين الله تعني جمال الله على الأرض لأجل حياة ذات معنى ورسالة موثرة لدى خليفته على الأرض.

كيف تترك أثراً في عالم مُتخم بالمشتتات؟ "صناعة المحتوى أنموذجاً"

مرسلة بواسطة hardthinker السبت، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٠ في ٢:١٣ ص

غيّر المحتوى، لتضمن التفاعل ..كوكا كولا نموذجاً

مرسلة بواسطة hardthinker الخميس، ٢٨ مايو ٢٠٢٠ في ١١:٠٤ م

لكل براند زاوية ذهبية، ما إن تُكتشف حتى تتفتّح لها آفاقاً أرحب لإجادة التواصل مع الجمهور وابتكار لغة مشتركة بينهما.

وعند الحديث عن منتج كمشروب غازي، ما المساحات الممكن الخوض فيها ابتكاراً وصناعة وتفاعلاً؟!

الجواب: ما لا يمكن أن يخطر على بالك. وإليك كوكا كولا نموذجاً.

تتقن كوكا كولا العزف على الأنسنة بإيقاعات متنوعة لا تنقطع.

وهذه الحملة إحداها، إذ وجدت كولا أن نطق أسماء الأشخاص قد يكون محرجاً عند كثيرين، لذا قامت بخطوة ذكية وهي اعتماد

phonetic

لنطق الأسماء.

لضمان ذكر الاسم بشكل صحيح.

المنتج لم يتغير والسعر لم يتغير، لكن صناعة التفاعل بابتكار الرسالة والمحتوى تغير، وشكّل عنصراً ملفتاً للمنتج. وطبعا. زيادة التفاعل معه.

ومع كثرة منتجاتنا بالسوق، ووجود الوحدة الثقافية واللغوية، نجد أن مساحات الابتكار ضئيلة ونطاق التفاعل كلاسيكي مكرر.

أين يكمن الخلل؟!

...

جعفر حمزة

مستشار هويات

Brand Consultant

...

بين صناعة المعرفة واستخدامها في الأزمات.. أين نحن؟!

مرسلة بواسطة hardthinker الجمعة، ٢٤ أبريل ٢٠٢٠ في ٢:٤٦ ص